【開催終了】第2回量子計測・センシング国際フォーラム – The 2nd International Forum on Quantum Metrology and Sensing (IFQMS) –

2019年12月17日(火)~12月19日(木)、京都ブライトンホテルにおいて第2回量子計測・センシング国際フォーラムが開催され、150名余りの参加者がありました。

本フォーラムは、文部科学省 光・量子飛躍フラッグシッププログラム(Q-LEAP)量子計測・センシング技術領域における国際連携及び若手人材育成を推進するため実施されたもので、第2回目である今回は、 他の量子科学技術分野との合同ポスターセッションを開催するなど、イノベーション推進に向けた学際的な交流を行いました。

Opening Session

Q-LEAP量子計測・センシング領域のプログラム・ディレクタ-の東京大学荒川泰彦特任教授より開会の挨拶があり、世界規模でクリティカルな経済的社会的問題に量子技術でソリューションを見出すことを目的とするQ-LEAPプロジェクトの意義と本会議への期待を述べられました。

続いてQ-LEAPの量子計測・センシング領域のFlagshipプロジェクト研究代表である東京工業大学波多野睦子教授より本会議の導入講演としてQ-LEAPにおけるダイヤモンド量子固体センサの研究概況と産官学の連携の進展に関して紹介があり、IFQMSへの参加者構成に触れ多くの若手研究者の参加と活発な議論への期待が述べられました。

Invited Lectures

各分野で研究を牽引される国内外の研究者5名の招待講演を行われました。

いずれも講演後には聴講者より、数多くの質問・コメントが寄せられ、会場は熱気に溢れました。

| Marco Genovese Professor, Istituto Nationale Di Ricerca Metrologica, Italy Title: Quantum sensing with twin beams : from quantum imaging to quantum enhanced correlation interferometry |

| Masahiro Kitagawa Professor, Graduate School of Engineering Science, Osaka University, Japan Title: Room temperature nuclear hyperpolarization and quantum encoding for hyper-sensitive NMR and MRI |

| Gunnar Björk Professor, Department of Applied Physics, AlbaNova University Center, Royal Institute of Technology, Sweden Title: Photon-number resolving detectors |

| Dmitry Budker Professor, Helmholtz Institute, Johannes Gutenberg University, Germany Department of Physics, University of California Berkeley, USA Title: Sensing with warm atoms and diamond color centers: from challenging to extreme |

| Christoph E. Nebel Professor, Institute of Science and Engineering, Kanazawa University, Japan Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF)、 Germany Title: Promises and challenges of diamond based quantum applications |

Joint Poster Session

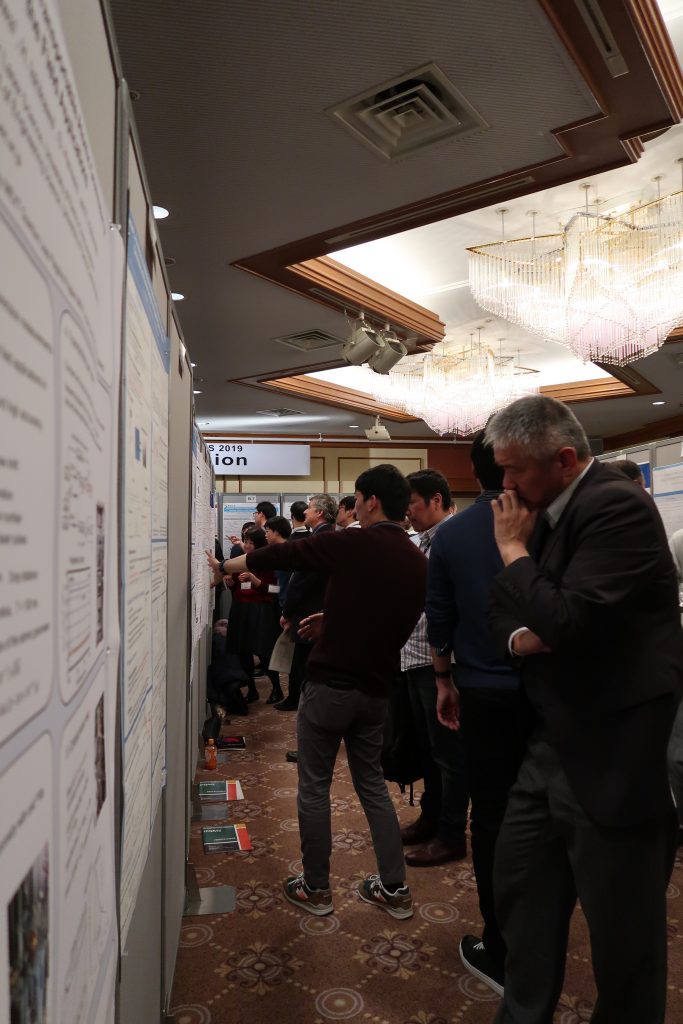

一日目の午後にIFQMSと並行して行われた3つの学会であるISQT、TCQC2019およびTCQCS2019との共同ポスターセッションが行われました。全体で113件、IFQMSでは45件の発表がありました。

会場には多くの方々が参加され、通路では説明者とのディスカッションの間を割って通行するのも難しいほどの活気を呈しました。

Oral Presentations

二日目の午後には口頭発表5件が行われました。招待講演同様、講演後には聴講者より、数多くの質問・コメントが寄せられました。

Group Discussion

二日目の12月18日(水)の午後に、若手研究者と国内外のシニア研究者を交えたグループディスカッションを行いました。

1グループ6名(若手研究者4名・アドバイザ2名)、計8グループ合計48名が参加し、今後20年を想定した量子技術の夢を語り合ってもらいました。参考資料として内閣府が有識者に諮問して作成した量子技術イノベーション戦略の向こう20年ロードマップを配布し、白紙のロードマップの時間軸だけを残したものを使用して自由に記載できるようにしました。

グループディスカッションの最後に各グループの若手モデレータが、ディスカッションの内容を1枚のロードマップにまとめて5分程度の発表を行いました。

終了後も討議が終わらないグループが出るほど熱気を帯びた議論が行われ、非常に有意義な時間となりました。

Award Ceremony

若手研究者の口頭発表、ポスター発表を対象とした表彰が行われました。

| 表彰区分 | 氏名 | 所属 | 役職等 |

| 最優秀ポスター賞 | 佐藤 真一郎 | QST | 主任・主幹研究員 |

| 最優秀ポスター賞 | 山下 俊吾 | 京都大学 | 修士課程学生 |

| 最優秀ポスター賞 | 工 貴大 | 電気通信大学 | 修士課程学生 |

| ポスター賞 | Ernst Herbschleb | 京都大学 | Assistant Professor |

| ポスター賞 | 向井 佑 | 京都大学 | 研究員 |

| ポスター賞 | Fabrizio Piacentini | INRiM | Researcher |

| ポスター賞 | 金田 文寛 | 東北大学 | 助教 |

| ポスター賞 | 関 浩弥 | 電気通信大学 | 修士課程学生 |

| ポスター賞 | 田沢 久留実 | 電気通信大学 | 修士課程学生 |